しかし小型モバイル市場はスマホやタブレットに喰われてしまい、おしゃれ番長のappleが11.6インチや12インチから撤退してしまった。

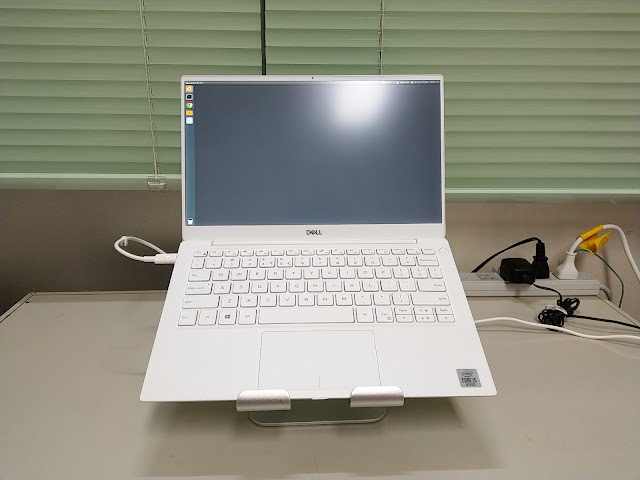

2in1は好きじゃないし狭額縁の13インチで妥協しようかなと考えてる今日この頃、今年1年の頑張りをたたえ冬のボーナス払いでXPS13を買ってしまった。

Ubuntuで使えそうな英語キーボードマシンを条件に探していたところ、XPS13が公式にUbuntu入れて売ってるそうで(米国のみ)この機種を選択した。

オタクブラックとイキリフロストの2色からイキリホワイトを選んだ。

どうか黄ばみませんように。

あとなぜかパームレストの左右に磁石が入っている

今時磁気カード使うケースもないだろうが、駐車券とかビルの警備カードとかうっかりおいてしまいそうな位置だなと思う。

予備のACアダプタ欲しい

付属の45w小型ACアダプタがめちゃめちゃ発熱する。しすぎやろ。

余裕ある60wのACアダプタを買って付属の45wアダプタは外出用にしようかと考えている

DELL公式で60wACアダプタが送料込み4000円と良心価格で売っていたので早速注文した。

2019/12/15 追記;60wタイプは発熱が低くて買ってよかった。

2019/12/15 追記;60wタイプは発熱が低くて買ってよかった。

セットアップ前に用意したもの

・Ubuntuを書き込んだUSBストレージ

・USB type-cと3.0type-Aの変換ケーブル2本

・USBwifiドングルまたはUSB有線LANアダプタ

(↓5Ghz対応してないけど発熱少なくておすすめ)

(↓5Ghz対応してないけど発熱少なくておすすめ)

セットアップ

DELLのロゴが出る前に(ダジャレじゃないよ)F12を連打してメニュー画面を出す

USBメモリからUbuntuのインストールメディアをブートする

liveUSBで起動したUbuntuはwifiが使えないのでwifiドングルや有線LANアダプタを接続

インストールとアップデートが終わるとサウンドドライバがあたり音が出るようになった

(カーネルは4.15)

wifiがまだ使えなくて不便。

https://support.killernetworking.com/knowledge-base/killer-ax1650-in-debian-ubuntu-16-04/

このページの手順通りに行ってようやくオンボードのwifiが有効になった。

輝度調整はともかくDPaltが使えないのは後々困るのでカーネルを更新する。

Ukuuをインストールしてカーネル5.40をインストール

再起動したらgrubでロードしてくれないので、仕方なくセキュアブートを無効にして起動し直す。

カーネル5.40で正常な輝度調節を確認、外部モニターへの出力を確認。

なぜか右側のDPロゴのついているUSBポートから映像出力できない。

左側のTBロゴのついた2ポートからは映像出力できてるので気にしないことにした。

(その後試したら普通に使えた)

お高いモバイルモニターは中華サイトから直輸入するよりamazonのセール時に買ったほうがいい。

あ、指紋センサーは使えません。(興味なし)

2019/12/15 追記:たまに一瞬画面が乱れる。発生頻度が少なく出ても一瞬だし別にどうってことない不具合

おわり。

インストールとアップデートが終わるとサウンドドライバがあたり音が出るようになった

(カーネルは4.15)

wifiがまだ使えなくて不便。

wifiドライバを入れる

AX1650のドライバはカノニカルのリポジトリ追加してaptでインストール可能https://support.killernetworking.com/knowledge-base/killer-ax1650-in-debian-ubuntu-16-04/

このページの手順通りに行ってようやくオンボードのwifiが有効になった。

最新のカーネルに更新する

この状態で特に不満もなく使えるようになったが2点ほど不具合が見つかる

・ファンクションキーから輝度調整できない

・USB type-cの映像外部出力(alternate mode)が使えない輝度調整はともかくDPaltが使えないのは後々困るのでカーネルを更新する。

Ukuuをインストールしてカーネル5.40をインストール

再起動したらgrubでロードしてくれないので、仕方なくセキュアブートを無効にして起動し直す。

カーネル5.40で正常な輝度調節を確認、外部モニターへの出力を確認。

4kモバイルモニターを接続して動作確認。

type-cのCtoC1本で映像出力できるのは大変便利である

(その後試したら普通に使えた)

お高いモバイルモニターは中華サイトから直輸入するよりamazonのセール時に買ったほうがいい。

まとめ

最新カーネルで今の所とても安定して動いている。あ、指紋センサーは使えません。(興味なし)

2019/12/15 追記:たまに一瞬画面が乱れる。発生頻度が少なく出ても一瞬だし別にどうってことない不具合

おわり。